Весенний призыв. Первые три шекснинских призывника отправились к месту службы

11 мая первые три шекснинских призывника отправились к месту службы в рядах Вооруженных сил России: Сергей Серов из п. Шексна, Николай Смыслов из Слизова и Никита Васильев из Левинской.

Весенний призыв продолжится до 15 июля. За это время «под ружье» встанут еще 30 новобранцев из нашего района. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу А.В. Гусев прокомментировал итоги работы призывной весенней комиссии.

- На комиссию было вызвано более 100 молодых людей призывного возраста, из них признано годными для службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – 56. 37 человек получили отсрочки по учебе. Для 26 призывников вердикт врачей на официальном языке гласит "ограниченно годные", а если по-простому – эти ребята в армии служить не будут.

- На комиссию было вызвано более 100 молодых людей призывного возраста, из них признано годными для службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – 56. 37 человек получили отсрочки по учебе. Для 26 призывников вердикт врачей на официальном языке гласит "ограниченно годные", а если по-простому – эти ребята в армии служить не будут.

Елена Изюмова.

А.А. Спиридонов:

А.А. Спиридонов:

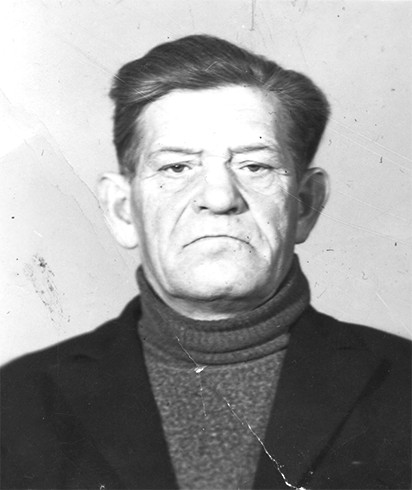

Был демобилизован 10 ноября 1945 года. Вернулся домой и через месяц создал семью с Анной Павловной Шумовой. В Шексну семья переехала в 1968 году. Иван Васильевич и Анна Павловна вырастили двоих детей – дочь и сына. До выхода на пенсию И.В. Шумов работал охранником железнодорожного моста и сторожем льнозавода. Умер 27 декабря 2002 года. Похоронен в Шексне на Поповском кладбище.

Был демобилизован 10 ноября 1945 года. Вернулся домой и через месяц создал семью с Анной Павловной Шумовой. В Шексну семья переехала в 1968 году. Иван Васильевич и Анна Павловна вырастили двоих детей – дочь и сына. До выхода на пенсию И.В. Шумов работал охранником железнодорожного моста и сторожем льнозавода. Умер 27 декабря 2002 года. Похоронен в Шексне на Поповском кладбище.

.jpg) БДК – это не совсем обычный корабль. На носу у него есть огромные ворота, которые называются «аппарель». БДК, как кит, выбрасывается на любое побережье, открывает аппарель, и техника выезжает из трюма прямо на сушу. Почему большое судно не садится на мель? Секрет в том, что перед выгрузкой балласт перераспределяется на корму, от этого нос задирается, что позволяет судну «заползать» на берег.

БДК – это не совсем обычный корабль. На носу у него есть огромные ворота, которые называются «аппарель». БДК, как кит, выбрасывается на любое побережье, открывает аппарель, и техника выезжает из трюма прямо на сушу. Почему большое судно не садится на мель? Секрет в том, что перед выгрузкой балласт перераспределяется на корму, от этого нос задирается, что позволяет судну «заползать» на берег. … Вот такие два года есть в жизни Алексея Воробьева. В них были и морская романтика, и проза. Были сытные флотские обеды на баке. Адмиральский час. Песни под гитару. Долгие вахты. Арктический поход. Шторма. Много всего было, и хотя Алексей считает, что второй год служить уже было не так интересно, но в это как-то не верится, ведь на флоте - не заскучаешь. Не дадут!

… Вот такие два года есть в жизни Алексея Воробьева. В них были и морская романтика, и проза. Были сытные флотские обеды на баке. Адмиральский час. Песни под гитару. Долгие вахты. Арктический поход. Шторма. Много всего было, и хотя Алексей считает, что второй год служить уже было не так интересно, но в это как-то не верится, ведь на флоте - не заскучаешь. Не дадут!

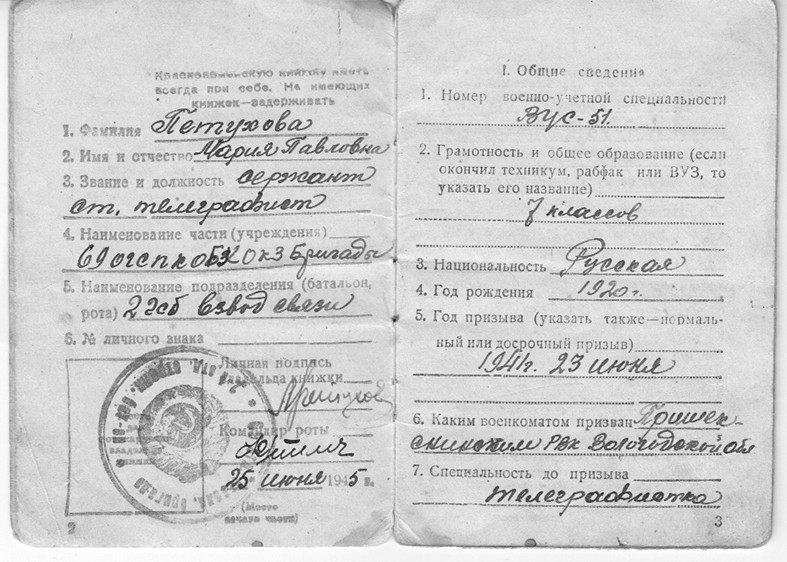

Практически всю войну Мария Павловна сражалась с врагом в составе 70-ой морской стрелковой бригады. Бригада состояла в основном из моряков Тихоокеанского флота, Амурской и Ладожской флотилий. Морских пехотинцев «бросали» на самые трудные участки фронта, и нередко успех операций зависел от связистов. В марте 1943 года М.П. Петухова была награждена медалью «За отвагу» за то, что «…Бригада не имела перерывов связи, искажений и несвоевременной доставки телеграмм. Ефрейтор Петухова отлично знает свою технику, умело и быстро ее приводит в действие, обеспечивая своевременную передачу телеграмм. Работая в полевых условиях выполнения боевой задачи, стойко переносила тяготы боевой жизни, неизменно обеспечивая бесперебойную связь по телеграфу со штабом армии. По овладению своей техникой является лучшей телеграфисткой батальона» (из представления к награде). В 1944 году Марию Павловну наградили медалью «За оборону Советского Заполярья», а в 1945 году – орденом Красной Звезды.

Практически всю войну Мария Павловна сражалась с врагом в составе 70-ой морской стрелковой бригады. Бригада состояла в основном из моряков Тихоокеанского флота, Амурской и Ладожской флотилий. Морских пехотинцев «бросали» на самые трудные участки фронта, и нередко успех операций зависел от связистов. В марте 1943 года М.П. Петухова была награждена медалью «За отвагу» за то, что «…Бригада не имела перерывов связи, искажений и несвоевременной доставки телеграмм. Ефрейтор Петухова отлично знает свою технику, умело и быстро ее приводит в действие, обеспечивая своевременную передачу телеграмм. Работая в полевых условиях выполнения боевой задачи, стойко переносила тяготы боевой жизни, неизменно обеспечивая бесперебойную связь по телеграфу со штабом армии. По овладению своей техникой является лучшей телеграфисткой батальона» (из представления к награде). В 1944 году Марию Павловну наградили медалью «За оборону Советского Заполярья», а в 1945 году – орденом Красной Звезды. Вернувшись домой, М.П. Петухова продолжила работать на узле связи и вышла замуж за Н.А. Байшева. Николай Александрович тоже прошел всю войну. Его родная деревня — Демсино. На фронт Н.А. Байшева призвали в декабре 1941 года, и до 1944 года он воевал сначала артиллеристом орудийного расчета, а потом старшиной батареи 45мм орудий. 45-миллиметровая пушка на артиллерийском жаргоне имела ироничногорькое название «Прощай, Родина!», или «До первого выстрела», потому что в первые месяцы войны обстановка часто требовала того, чтобы противотанковые пушки стреляли не из засады, а выдвигались на прямую наводку. И, как правило, они успевали сделать только один-два выстрела.

Вернувшись домой, М.П. Петухова продолжила работать на узле связи и вышла замуж за Н.А. Байшева. Николай Александрович тоже прошел всю войну. Его родная деревня — Демсино. На фронт Н.А. Байшева призвали в декабре 1941 года, и до 1944 года он воевал сначала артиллеристом орудийного расчета, а потом старшиной батареи 45мм орудий. 45-миллиметровая пушка на артиллерийском жаргоне имела ироничногорькое название «Прощай, Родина!», или «До первого выстрела», потому что в первые месяцы войны обстановка часто требовала того, чтобы противотанковые пушки стреляли не из засады, а выдвигались на прямую наводку. И, как правило, они успевали сделать только один-два выстрела.

Упоминание о кузнеце неизменно рисует в воображении образ угрюмого бородатого детины, выстукивающего день-деньской молотом по наковальне в небольшой полутемной кузне на окраине деревни, каков и был Константин Михайлович (на снимке - первый слева). Кузнеца уважали и побаивались, наделяя сверхчеловеческими способностями сомнительного происхождения: кто его знает, божий дар это или от лукавого – вон как ловко управляется у горящего горна, в бараний рог скручивает железные заготовки и при этом преимущественно молчит.

Упоминание о кузнеце неизменно рисует в воображении образ угрюмого бородатого детины, выстукивающего день-деньской молотом по наковальне в небольшой полутемной кузне на окраине деревни, каков и был Константин Михайлович (на снимке - первый слева). Кузнеца уважали и побаивались, наделяя сверхчеловеческими способностями сомнительного происхождения: кто его знает, божий дар это или от лукавого – вон как ловко управляется у горящего горна, в бараний рог скручивает железные заготовки и при этом преимущественно молчит. Возникла как-то проблема в колхозе с латанием камер. Рваные дыры склеивали, переклеивали, а толку никакого. Пришла тут мысль кузнецу, а что если применить вулканизацию? Главное, все сделать точно, чтобы не произошло ссыхание и ожог резины. Казалось бы, чего кузнецу резину клеить. Но Константин Михайлович не стоял на месте, он постоянно совершенствовал свои знания и умения. 25 декабря 1968 года в соответствии с пунктом 8 «Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» Веричев К.М. получил Удостоверение на рационализаторское предложение «Вулканизатор мощностью 500 Ватт». После применения вулканизации очень редко приходилось одну и ту же дырку два раза клеить, если только технологию кто нарушил. 3 декабря 1969 года Константин Михайлович Веричев был награжден Почетной Грамотой Президиума Вологодского областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, а также Почетной Грамотой Шекснинского районного производственного Управления сельского хозяйства за активное участие в рационализаторской работе.

Возникла как-то проблема в колхозе с латанием камер. Рваные дыры склеивали, переклеивали, а толку никакого. Пришла тут мысль кузнецу, а что если применить вулканизацию? Главное, все сделать точно, чтобы не произошло ссыхание и ожог резины. Казалось бы, чего кузнецу резину клеить. Но Константин Михайлович не стоял на месте, он постоянно совершенствовал свои знания и умения. 25 декабря 1968 года в соответствии с пунктом 8 «Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» Веричев К.М. получил Удостоверение на рационализаторское предложение «Вулканизатор мощностью 500 Ватт». После применения вулканизации очень редко приходилось одну и ту же дырку два раза клеить, если только технологию кто нарушил. 3 декабря 1969 года Константин Михайлович Веричев был награжден Почетной Грамотой Президиума Вологодского областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, а также Почетной Грамотой Шекснинского районного производственного Управления сельского хозяйства за активное участие в рационализаторской работе.  Учредители: АМУ «Редакция газеты «Звезда»,

Учредители: АМУ «Редакция газеты «Звезда»,